2025年的芯片都卷到2nm以后了,主流用的都是环栅晶体管,也就是GAA-FET。

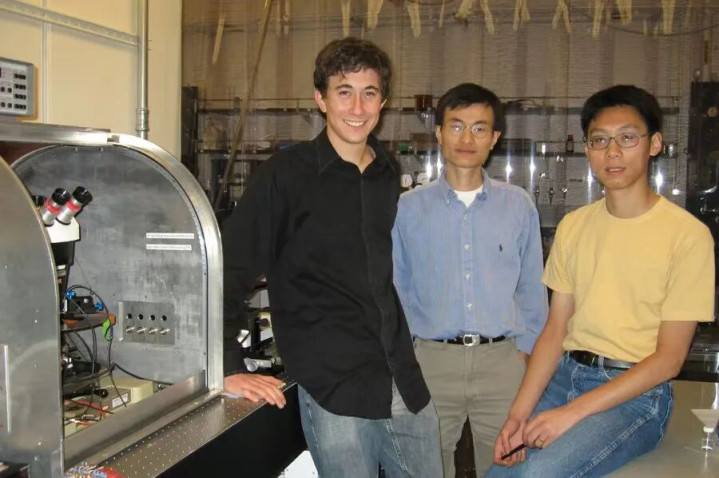

可你知道吗?这技术不是最近才琢磨出来的,20年前就有人把它做出来了,带头的还是位华人科学家,叫杨培东。

现在手机、笔记本里那些超小芯片的核心技术,居然在2006年就有了雏形。

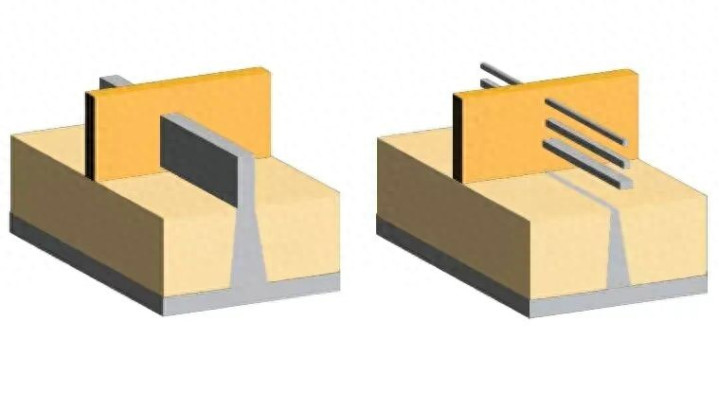

那时候半导体行业还在用鳍式晶体管,就是FinFET,虽说能撑到5nm工艺,但想再往小了做,问题就来了,栅极控制电流的效率会下降,还特别费电。

当时业内都知道,想突破5nm,可能得用环绕栅极的设计,可传统的制造方法根本做不出来这么精细的结构,大伙儿都卡在这儿了。

就在这时候,杨培东团队,也就是劳伦斯伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校的一帮人,搞出了个反常规的操作。

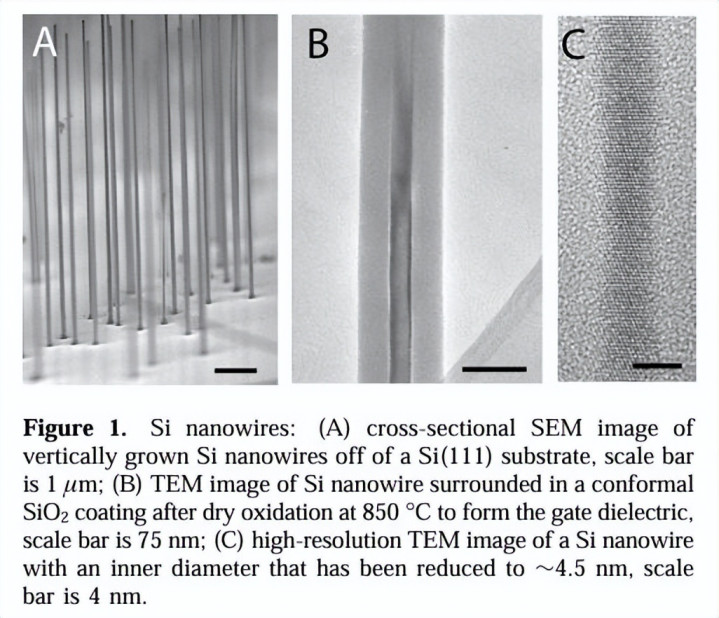

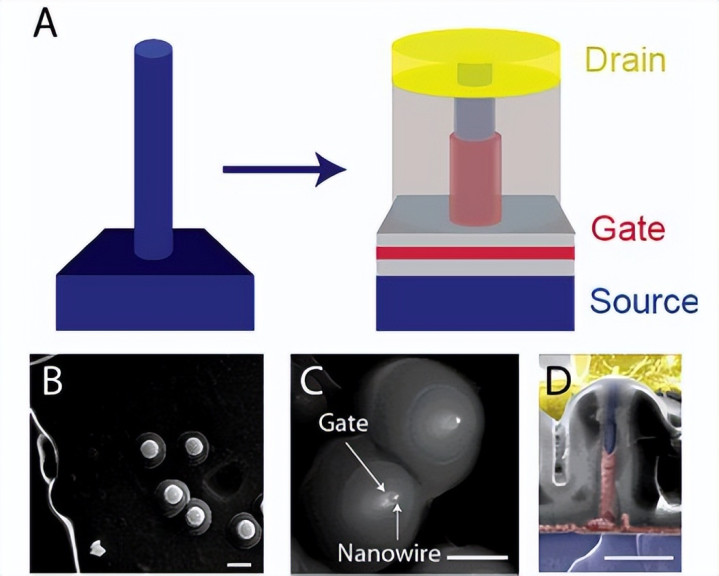

他们没按传统的“自上而下”刻蚀的路子来,而是用化学气相沉积技术,让硅纳米线垂直长出来,再裹上超薄金属层,嵌进二氧化硅里。

这么一套下来,环栅结构就成了。

说实话,这思路挺绝的,当时好多人觉得GAA只是理论上可行,他们直接做出来能用的,还发在了《纳米快报》上,那可是纳米领域的顶刊,分量不轻。

SiVINFET到底有啥不一样?

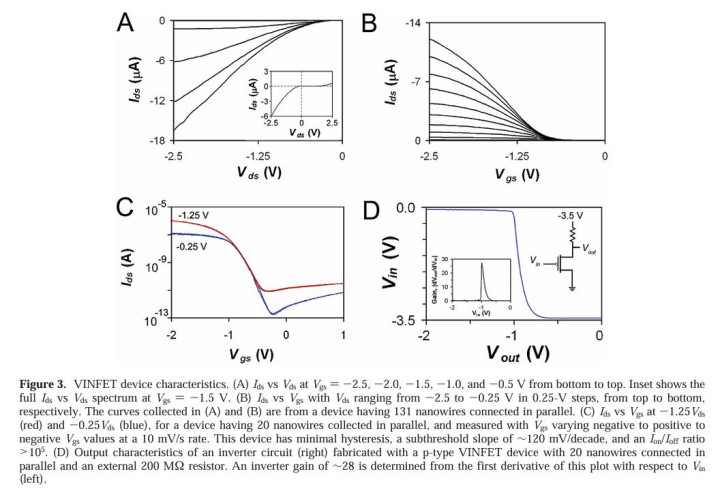

他们做出来的这东西,叫硅垂直集成纳米线场效应晶体管,简称SiVINFET。

这玩意儿跟当时的其他晶体管比,有俩挺实在的优点。

一是不用像水平纳米线那样,长出来还得费劲组装,垂直生长直接就能用,成本能降不少;二是把它嵌在二氧化硅里,性能特别稳,不会出现电流忽大忽小的情况。

本来我以为,实验室里的原型机也就测测参数,没想到他们还真把它用起来了。

他们搭了个反相器电路,输入电压调到-0.9V的时候,输出能在0V和-3.5V之间切换,增益还能到28。

这就说明,这东西不是个摆设,真能用到数字电路里。

而且测出来的性能也不差,空穴迁移率、开关电流比这些关键指标,跟当时商用的SOIMOSFET差不多。

要知道,这可是2006年的未优化原型,能做到这份上,已经很厉害了。

当然了,那时候的技术也不是没缺点,比如接触电阻有点大,导致电流曲线有点非线性。

但他们也说了,调整一下掺杂浓度就能改善。

现在回头看,当时他们提的优化方向,比如用更薄的栅极氧化物、加高地电介质,后来行业还真就这么做了。

不得不说,这前瞻性是真够强的。

说起来,当年这研究在实验室里看着像“小打小闹”,谁能想到二十年后,会成了行业的香饽饽?现在台积电、三星、Intel这些大厂,做2nm、3nm工艺都在用GAA技术。

虽然现在用的是“自上而下”的光刻方法,跟杨团队当年的“自下而上”不一样,但要是没有2006年那波研究,证实了GAA结构确实可行,行业说不定还得在黑暗里摸索好几年。

基础研究的“慢功夫”终成大器

半导体行业总说要延续摩尔定律,可怎么延续?不是靠突然冒出来的灵感,而是靠早年有人在实验室里一点点试错、验证。

2006年的时候,谁也不知道20年后芯片会用到2nm工艺,但杨团队就是愿意花功夫研究这种“暂时用不上”的技术。

而且,杨培东作为华人科学家,能在20年前就牵头做这么关键的研究,也挺提气的。

以前总有人觉得,半导体核心技术都是欧美搞出来的,可实际上,华人学者在这个领域一直有贡献。

除了杨培东,同期还有崔屹、鲍哲南这些人,在纳米电子、柔性电子领域也有突破。

这说明,不管是哪个国家的科学家,只要沉下心做研究,都能为行业出力。

现在芯片都快摸到1nm的门槛了,传统的光刻技术也快到极限了。

这时候再看杨团队当年的“自下而上”方法,说不定又有了新价值。

毕竟化学合成能做出更精细的结构,说不定未来1nm以下的晶体管,还得回头用这种思路。

最后想多说一句,技术的进步从来都不是一蹴而就的。

2025年我们用着2nm芯片的时候,别忘了20年前,有一群科学家在实验室里,已经为今天的技术埋下了种子。

所以说,做技术不能只看眼前的利益,多给基础研究一些时间和耐心,说不定哪天,这些“慢功夫”就会成为改变行业的关键。

正规的股票杠杆公司,配资点评网,富鑫中证配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:专业实盘配资杠杆这一过程需要两周时间

- 下一篇:没有了